Chemnitz, 120 Spitzel und ein Kunstkollektiv

In der frischen Kulturhauptstadt war schon zu DDR-Zeiten einiges los. Nackt auf Bäumen und mit einer gehörigen Portion Tatendrang mischte Clara Mosch die Kunstszene auf.

Es ist offiziell: Chemnitz ist Europäische Kulturhauptstadt! Vergangenes Wochenende gingen Tausende auf die Straße – für Kultur, Weltoffenheit und gegen den zeitgleichen Nazi-Aufmarsch. So startete das Kulturhauptstadtjahr, hurra, unter dem Motto: C the Unseen.

Passend dazu wirft dieser Newsletter einen Blick auf die eher unbekannte Geschichte der alternativen Kunst in Chemnitz’ zu DDR-Zeiten.

Trotz Kulturhauptstadtjahr steht die freie Szene in Chemnitz auch heute noch vor großen Herausforderungen und drastischen Sparmaßnahmen – Kürzungen bis zu 20% sind angedacht. Das könnte bedeuten: 2025 noch Unseen, 2026 dann geschlossen. Mehr dazu hier

Doch zurück in die Vergangenheit.

Es geht um Clara Mosch, Aktionskunst und Überwachung.

„Wer ist Clara Mosch?“

Das war 1977 der Titel einer Zeitungsanzeige, welche die Eröffnung einer „kleinen intimen Galerie“ für künstlerische Experimente ankündigte. Clara Mosch wurde gegründet als Zusammenschluss von fünf Künstler*innen:

Carlfriedrich CLAus + Thomas und Dagmar RAnft + Michael MOrgner + Gregor-Torsten SCHade (Annenmaykantereit waren also nicht die ersten mit der Idee )

Aber: Eine unabhängige Galerie war in der DDR illegal. Drei Tage vor der geplanten Eröffnung stellte das Regime die Gruppe vor die Wahl: Entweder die Galerie wird „von der Polizei versiegelt“, oder sie wird Teil des parteigesteuerten Kulturbundes. Clara Mosch entschied sich für Letzteres – und wurde zur „Kleinen Galerie des Kulturbundes der DDR“.

Das Ziel, so Michael Morgner, eines der Gründungsmitglieder, war es, der Überwachung von Einzelpersonen zu entkommen. Aber stattdessen wurde das gesamte Kollektiv zeitweise von mehr als 100 Spitzeln überwacht – einige sogar aus den eigenen Reihen.

Die Idee vom Anders-Sein

Clara Mosch hatte kein Manifest und auch keinen einheitlichen Stil. Die Künstler*innen – viele frisch aus dem Studium in Leipzig – wollten vor allem eines: Freiräume schaffen, abseits der etablierten Kunstzentren und der systemtreuen Kunst. Maler*innen und Grafiker*innen, deren Arbeiten nicht in den Rahmen des sozialistischen Realismus passten, sollten bei Clara Mosch ein Zuhause finden.

„Das war Kunst, da wusstest du: Dafür kriegst du nur Dresche. Du wirst keinen Pfennig damit verdienen, nur politische Probleme.”

- Michael Morgner in einer Reportage des NDR.

Im Fokus der Arbeit von Clara Mosch stand das Experimentieren, auch bei den sogenannten Plein Airs: Treffen zu denen die Gruppe gemeinsam mit befreundeten Künstler*innen irgendwo ins Nirgendwo fuhr, um unter freien Himmel Kunst zu erschaffen. Zwei meiner Lieblingswerke von Clara Mosch entstanden in diesem Kontext:

„Smollichs Stuhl“ (1978)

Ein übergroßer Stuhl aus Fundholz, direkt am Strand von Hiddensee aufgestellt - ein Gemeinschaftswerk. Die Relationen verschieben sich, der Horizont und damit die Grenze der DDR rücken näher. Fas als wären sie mit nur einem Schritt erreichbar.„Baumbesteigung“ (1979)

Die Künstler*innen klettern nackt auf Bäume. Direkt auf der Promenade in Göhren auf Rügen - sichtbar für alle. Eine Kritik am Verhältnis zwischen Mensch und Natur - ein Kommentar zum Waldsterben? Vielleicht. Aber es sieht auch einfach nach verdammt viel Spaß aus.

„Achtung! Achtung! Werte Einwohner! Clara Mosch ist tot.“

Doch nach nur fünfeinhalb Jahren und 29 Ausstellungen war es vorbei.

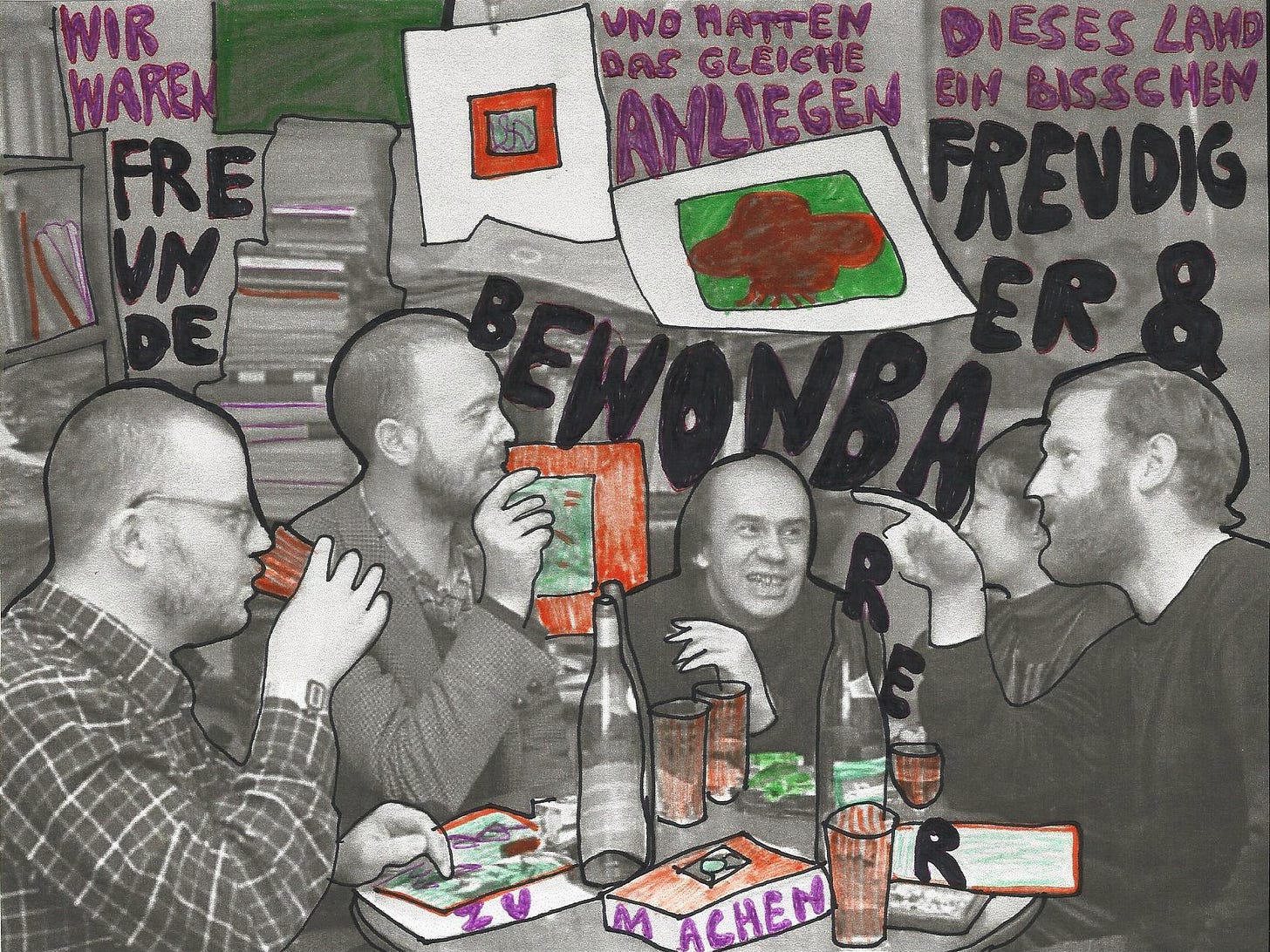

Und das war kein Zufall: Die Zersetzung des Kollektivs hatte die Stasi strategisch geplant. Sie säte Ehekonflikte, vergab Vorzugschancen für Einzelne und weitete den Einfluss des Kulturbundes immer mehr aus. Das alles trug zur Schließung der Galerie bei. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Fotograf und Mosch-Freund Ralf-Rainer Wasse. Er war zu einem festen Bestandteil der Gruppe geworden, war Freund und geschätzter Künstler der Moschs und dokumentierte deren Aktionskunst für die Nachwelt und für die Staatssicherheit.

Und heute?

Michael Morgner, Gregor-Torsten Kozik (früher Schade) Dagmar Ranft-Schinke und Thomas Ranft sind bis heute in und um Chemnitz als Künstler*innen tätig. Einige von Ihnen gründeten neue Gallerien (zum Beispiel das Morgnerarchiv) und sind in der Kultuszene Chemnitz’ aktiv. Carlfriedrich Claus verstarb 1998.

Die Fotografien des befreundeten Künstlers Wasse sind heute die einzigen Belege für viele der Aktionen Clara Moschs. Die Kunstsammlungen Chemnitz stellten viele davon 2020 in der Ausstellung Clara Mosch und Ralf-Rainer Wasse aus. In einem begleitenden Gespräch mit den Mosch-Mitglieder schwanken diese in ihrer Einschätzung Wasses - für manche ein Verräter, für andere ein hervorragender Fotograf mit schwieriger Biografie. Michael Morgner nennt es ein paradoxes Glück: Wasse schuf, wie Mephisto, „mit dem Bösen das Gute“.

Nach seiner Enttarnung floh Wasse laut Berichten an die Ostsee bei Kiel. Zu einer Aussprache kam es nie. Kein Einzelfall, denn von den 120 Spitzeln entschuldigt haben sich, nach Aussage von Gregor-Torsten Schade, nur zwei.

Trotzdem ist es den ehemaligen Clara Moschs wichtig, dass ihre Geschichte nicht zur Opfer-Geschichte wird, sondern die Kunst im Mittelpunkt steht.

Clara Mosch zeigt wie trotz Diktatur und Überwachung, avantgardistische Aktionskunst entstehen konnte. Und die ist leider immer noch ziemlich unbekannt ist, inbesondere im ehemaligen West-Deutschland gab es bisher noch keine Ausstellung ihrer Werke.

Aber das Erbe von Clara Mosch wirft auch die Frage auf, wie umgehen mit dem Vermächtnis eines Kollektivs, das durch den Blick eines talentierten Spitzels geprägt ist. Lassen sich Werk und Autor oder in diesem Falle Funktion der Bilder und ihr ästhetischer Wert wirklich trennen?

Das Kulturhauptstadtmotto C the Unseen – passt auf vielen Ebenen auch für die Geschichte der Clara Mosch und der alternativen Kunstszene der DDR. Und versprochen: Den unbekannten Geschichten der Kunst und Kultur in Ostdeutschland widmet sich dieser Newsletter auch in zwei Wochen wieder.

Bis bald,

Frida

PS: Chemnitz hat noch mehr coole Kollektive:

Das Bikinikommando macht feministische Kunst, organisiert Partys und ist einfach ziemlich cool. Check them out

Den öffentlichen Raum zum Spielplatz machen? Aktionen mit den Bewohner*innen - abseits der gentrifizierten Zentren? Eine Stadtkarte für Orte des Teilens und Mitmachens? Das macht die Bordsteinlobby .

Und kennst du schon AG. Geige? Die 1986 gegründete Band war bekannt für bizarre Auftritte und experimentelle Elektronik. Mitglied war Jan Kummer – Künstler, Anti-Faschist und Vater von Till und Felix Kummer (Kraftklub) sowie Nina und Lotta Kummer (blond). Jan Kummer betreibt auch den Chemnitzer Club „Atomino“ und war natürlich auch Teil der Bewerbung für die Kulturhauptstadt 2025. Ein Full-Circle-Moment!

Alle Fotos für die Collagen sind aus dem Archiv © Lindenau-Museum Altenburg / Archiv Ralf-Rainer Wasse