Ein Vokabular gegen die Scham

Auf der Suche nach ostdeutschen Geschichten zur Gegenwartsbewältigung. Drei Bücher für den Wahlkampfs-Februar - gegen die Illusion der Unverwundbarkeit und über die sogenannten Verhältnisse.

Scham hat keinen Plural – warum eigentlich? Denn die Geschichten, die aus Scham oft unerzählt bleiben, sind so vielfältig. Körper und Beziehungen, die von einer so definierten Norm abweichen, werden immer noch und immer weiter in die Unsichtbarkeit gedrängt, in einigen Wahlprogrammen sogar kriminalisiert.

Vielleicht haben mich die drei Romane, um die es heute geht, deshalb so berührt. Es sind Geschichten, wie meine Freund*innen und ich sie uns erzählen würden. Geschichten, von denen wir wissen, dass wir sie in die Welt hinausschreien sollten (and sometimes we do), die wir aber dennoch meistens lieber mit gesenktem Blick nur einander erzählen. Denn es mangelt an den richtigen Worten, und die, die es gibt, schmecken wie zu lang gekauter Kaugummi. Aber das, was die Scham zu verstecken sucht, passiert tatsächlich, ständig und dahinter steckt System.

Genau deshalb sind die Romane der Autorinnen Paula Irmschler, Paula Fürstenberg und Ruth-Maria Thomas so besonders: Sie verlieren sich nicht in Phrasen, sondern muten uns die Geschichten einfach zu. Sie erzählen nach ihren eigenen Bedingungen.

Alle drei Autorinnen sind in den 90ern in Ostdeutschland groß geworden und vielleicht auch deshalb so gut darin, eigene Referenzpunkte zu finden. Ihre Romane sind nur auf den ersten Blick individuelle Geschichten von Beziehungen zu Müttern, Mitbewohnern und (Ex-)Partnern. Aber diese Beziehungsgeschichten machen nie den Fehler, die gesellschaftlichen Strukturen einfach auszuklammern. Es geht immer auch um Körpernormen, Klasse, Sozialisierung und die Vergangenheit.

1. Weltalltage – Paula Fürstenberg

Die (deutschen) Verhältnisse sind in Paula Fürstenbergs Weltalltage Grund für den Tod der Männer in der Familie ihres besten Freundes Max. Im Roman Weltalltage sucht die unbenannte und chronisch kranke Protagonistin deshalb nach eben jenen Verhältnissen. Sie sucht in der Biografie ihrer Familie, ihrem eigenen Körper, in den Ärzt*innenpraxen und Wartezimmern und in den fehlerhaften Metaphern der deutschen Sprache. Im Mittelpunkt steht die Freund*innenschaft zwischen Max und der Ich-Erzählerin. Sie sind Mitbewohner*innen, Ende zwanzig, arbeiten (und kündigen) ihre ersten Jobs und passen seit Schulzeiten aufeinander auf. So gut es eben geht, denn auch das ist Thema: Pflege in Freund*innenschaften und ihre Grenzen. Sie strapaziert, ist zu viel, und manchmal reicht die Kraft schon nicht mal mehr, die eigene Wäsche zu waschen.

Der Roman ordnet Erinnerungen aus der Kindheit, Gesprächsfetzen und Meta-Reflexionen in Listenform, so pointiert, dass ich beim Lesen mitfühle, verstehe, verweile – aber nicht mitleide. Meine Lieblingsstelle ist, als die Protagonistin erklärt, warum Kranksein eigentlich ein antikapitalistischer Akt ist, und so das schlechte Gewissen in einer Gesellschaft der Produktiven überlistet. Das Buch lässt die Lesenden dabei nicht allein und macht es sich selbst nicht einfach: Es gesteht Fehler ein und fragt selbstkritisch, von wem diese Geschichte überhaupt erzählt werden darf.

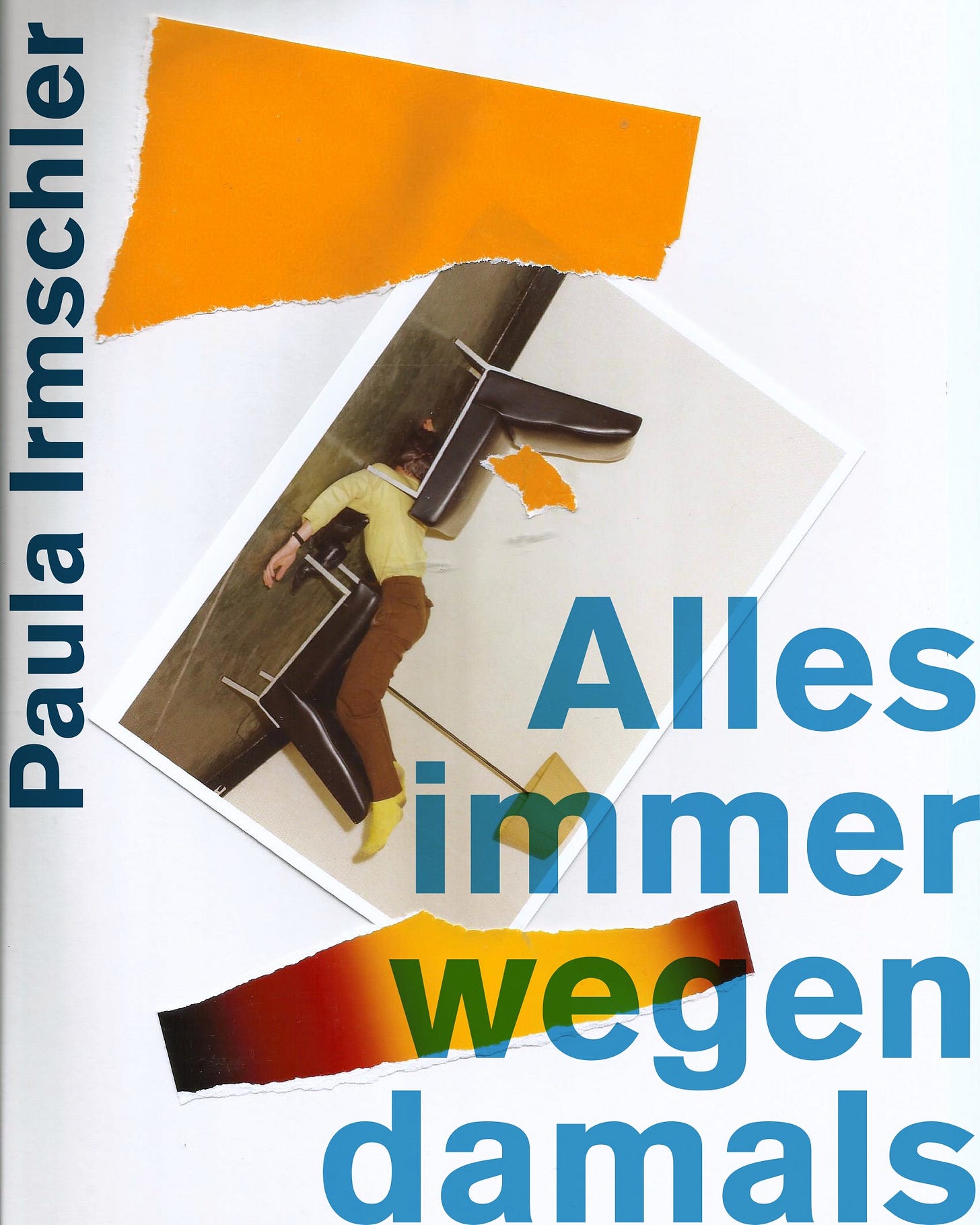

2. Alles immer wegen damals – Paula Irmschler

Paula Irmschlers zweiter Roman Alles immer wegen damals (2024) beeindruckt mich besonders dadurch, wie er leichtfertig neue Selbstverständlichkeiten kreiert. Die Protagonistin Karla, 30 Jahre alt, hat keine Antwort auf die Frage, was sie denn jetzt so mache. Ihr Verhältnis zu ihrer Mutter Gerda ist angespannt (wegen Vergangenheit) und ihre Liebesbeziehung kompliziert. Dazu kommen ein wachsender Kinderwunsch, Wohnungsfragen, finanzielle Sorgen und dann eben noch die Idee ihrer Geschwister: Eine gemeinsame Reise mit ihrer Mutter nach Hamburg. Doch mit ihrer Mutter redet Karla eigentlich gerade gar nicht.

Paula Irmschler schreibt lustig und unkonventionell. Sie lotet dabei scheinbar nebenbei weibliche Sozialisationen zu DDR-Zeiten, in den 2000ern und heute aus. So putzen beide Protagonistinnen vor Abreise ihre Unterkunft stundenlang, um möglichst keine Spuren zu hinterlassen, keine Umstände zu bereiten. Besonders diese zufälligen Gemeinsamkeiten zwischen Gerda und Karla, die eben doch verwandt sind, sind so herzerwärmend, dass man am liebsten einen ganzen Feminismus darauf gründen würde.

3. Die schönste Version – Ruth-Maria Thomas

Um Die schönste Version, den Debütroman von Ruth-Maria Thomas, kam letzten Sommer eigentlich fast niemand herum. Doch vorneweg: In dem Buch (und dem nächsten Abschnitt) geht es um häusliche Gewalt. Nicht als abstraktes Phänomen oder bloße Statistik eines weiteren Femizids – sondern um die Geschichte von Jella und Yannick. Und so sehr ich mir wünschte, dass dieses Thema weit weg wäre, zeigt der Roman, wie real die Gefahr ist und wie schwer es ist, als Betroffene sich zu wehren, Worte zu finden, Hilfe zu suchen.

Die schönste Version thematisiert genau das: die Geschichte, die man gerne erzählen würde, die zu den schwarz-weißen Tumblr-Feeds der 2010er passt – und das, was wirklich passiert.

Die Anspannung ist dabei auf jeder Seite so real wie die kalten Nieren beim Warten in der Clubschlange. Es geht um das Weglaufen und leidenschaftliche Versöhnungen, das Verstecken vor der Welt und den Weg zur Polizei. Und darüber müssen wir dringend reden: Denn Jella, ebenso wie Yannick, könnten auch meine Freund*innen sein — die Wahrscheinlichkeit ist sogar ziemlich hoch. Und es wird Zeit, Worte (und Kraft) zu sammeln für all die Gespräche, die zu führen sind, um noch mehr Täter zu verhindern. Und um die politischen Konsequenzen einzufordern, damit dieses Land wirklich sicherer wird.

Ein ehrlicher Schutzraum

Diese Geschichten sind absolut lesenswert, denn sie sind voller Nähe und einer politischen Zärtlichkeit. Darin sind die Körper nicht normschön und die Protagonistinnen nicht unversehrt. Nicht mal den lauen Sommerabenden oder dem Urlaub am Meer ist in diesen Büchern zu trauen – jede Idylle ist auch nur eine weitere Norm. Stattdessen sind es die umgesiedelten Dörfer, die zu kleinen WGs und unaufgeräumten Küchentische, die zu ehrlichen Schauplätzen der Beziehungen werden. Sie sind dabei so real, wie die gesellschaftlichen Strukturen, die sie einbetten. Und das ist aktuell besonders wertvoll angesichts der Narrativverschiebung nach rechts.

Diese drei Bücher werden so zu genau den Schutzräumen, die es gegenwärtig wirklich braucht: Keine Realitätsflucht, keine Klischees, sondern eine zwischenmenschliche Zuwendung, die Komplexität und Schmerz zumutet und Veränderung verlangt.

Bis bald,

Frida

PS: Zu Die schönste Version und Alles immer wegen damals gibt es eine Playlist mit passenden Songs auf Spotify - Songs von Lana del Rey, Gerhard Schöne und Adele sind einfach genau der richtige vibe für die Lektüre (und die Hörbücher finden sich auch hier und hier).

Folgt bitte auch unbedingt den Autorinnen auf Instagram. Immer wieder lesen sie irgendwo in Deutschland, teilen die klügsten Gedanken zu aktuellen Entwicklungen oder nutzen ihre Reichweite zur Unterstützung (ostdeutscher) Initiativen!